|

| Ein erster kleiner Unterschied zur früheren Fahrt war der gedrängtere Zeitplan, weil wir die knapp danach endende Vorsaison preislich noch ausnutzen wollten und bei einigen meiner Reisebegleiter berufliche Nachurlaubs-Termine auf dem Plan standen. So durchquerten wir Bayern bis in die Rheinland-Pfalz in einem Zug, obwohl der Ausflugsverkehr an unserem Abreisetag zeitweise extreme Formen annahm. Selbstredend blieben Autobahnen bis auf wenige Ausnahmen dabei tabu. Eine erste Station war somit Bad Bergzabern im malerischen Rinntal nahe Pirmasens. |

Von dort ging es weiter zur amerikanischen Air Base Ramstein, 1988 Schauplatz einer der schwersten zivilen Luftfahrtskatastrophen der Nachkriegszeit während einer Kunstflugshow vor rund 350.000 Zusehern.  Damals sollte eine Solomaschine einer italienischen Flugstaffel nach einem Looping von hinten knapp über den anderen neun Flugzeugen durch eine geflogene Herzfigur stoßen. Und genau in diesem Moment kollidierten drei der Maschinen in etwa 50 m Flughöhe und rund 300 m vor den Zuschauern. Die brennenden Wrackteile stürzten dabei mitten in die Besuchermassen. Leider ließ das US-Militär die an den Zufahrten zum Stützpunkt aufgefahrenen Rettungskräfte teilweise nicht sofort auf den Flugplatz. Denn die damaligen Vorschriften des US-Militärs sahen vor, Verletzte so schnell wie möglich in ein Krankenhaus zu transportieren und nicht, wie es in Deutschland üblich ist, Verletzte vor Ort zu sichten und eine erste Versorgung vorzunehmen. Noch heute wird mit einem Gedenkstein der 82 Todesopfer und etwa 1000 Verletzten direkt neben dem Rollfeld gedacht. Damals sollte eine Solomaschine einer italienischen Flugstaffel nach einem Looping von hinten knapp über den anderen neun Flugzeugen durch eine geflogene Herzfigur stoßen. Und genau in diesem Moment kollidierten drei der Maschinen in etwa 50 m Flughöhe und rund 300 m vor den Zuschauern. Die brennenden Wrackteile stürzten dabei mitten in die Besuchermassen. Leider ließ das US-Militär die an den Zufahrten zum Stützpunkt aufgefahrenen Rettungskräfte teilweise nicht sofort auf den Flugplatz. Denn die damaligen Vorschriften des US-Militärs sahen vor, Verletzte so schnell wie möglich in ein Krankenhaus zu transportieren und nicht, wie es in Deutschland üblich ist, Verletzte vor Ort zu sichten und eine erste Versorgung vorzunehmen. Noch heute wird mit einem Gedenkstein der 82 Todesopfer und etwa 1000 Verletzten direkt neben dem Rollfeld gedacht. Allerdings darf die Air Base Ramstein und somit die Gedenkstätte heute von „Unbefugten“ nur mehr zu ausgewiesenen Besuchszeiten betreten werden oder man ist verwandt mit einem der dort stationierten US-Soldaten. Nachdem beide Varianten bei uns nicht zutrafen, mussten wir unverrichteter Dinge wieder umkehren. Aber der eigentliche Grund meines Besuches war ein ganz anderer. Zugleich ist dieser Ort nämlich der Namensgeber meiner Lieblingsband, die wohl aus rechtlichen Gründen ein zweites "m" angehängt hat. Allerdings darf die Air Base Ramstein und somit die Gedenkstätte heute von „Unbefugten“ nur mehr zu ausgewiesenen Besuchszeiten betreten werden oder man ist verwandt mit einem der dort stationierten US-Soldaten. Nachdem beide Varianten bei uns nicht zutrafen, mussten wir unverrichteter Dinge wieder umkehren. Aber der eigentliche Grund meines Besuches war ein ganz anderer. Zugleich ist dieser Ort nämlich der Namensgeber meiner Lieblingsband, die wohl aus rechtlichen Gründen ein zweites "m" angehängt hat. |

Kurz darauf überquerten wir die Grenze nach Frankreich und mussten uns erst an die Fahrgewohnheiten der französischen Verkehrsteilnehmer gewöhnen. Denn die Franzosen nützen jeden Millimeter auf der Straße und wenn man selber nur eine Handbreit zu lange schaut, ist man schon zweiter. Andererseits machen sie schnelleren oder wendigeren Fahrzeugen auch sofort bereitwillig Platz, bzw. winken einen vorbei. In der lothringischen Stadt Metz gab es neben dem gotischen Dom Cathedrale St. Etienne noch eine Reihe interessante Bauwerke zu bewundern, ist die Stadt an der Mosel doch bereits dreitausend Jahre alt. War sogar schon in römischen Zeiten eine der größten gallischen Städte. Sie diente bereits den Karolingern als Regierungssitz, deren berühmtester Vertreter Karl der Große hier auch begraben liegt. In der lothringischen Stadt Metz gab es neben dem gotischen Dom Cathedrale St. Etienne noch eine Reihe interessante Bauwerke zu bewundern, ist die Stadt an der Mosel doch bereits dreitausend Jahre alt. War sogar schon in römischen Zeiten eine der größten gallischen Städte. Sie diente bereits den Karolingern als Regierungssitz, deren berühmtester Vertreter Karl der Große hier auch begraben liegt. |

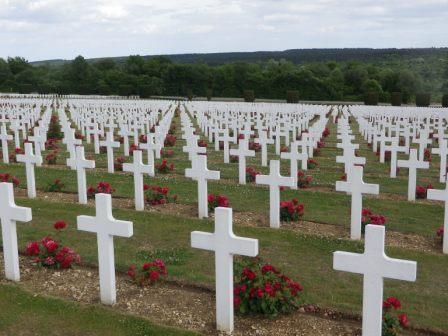

Doch das ist alles nichts im Vergleich zum nahegelegenen Verdun, welches dieser Region 1916 im 1. Weltkrieg zu trauriger – ja wenn nicht ewiger – Berühmtheit verhalf.  Hier fand unter dem Decknamen „Das letzte Gericht“ die mörderischte Schlacht an der Westfront zwischen Frankreich und Deutschland statt. Rund um das Ossario oder Beinhaus liegen an die 130.000 Soldaten begraben, auf den ehemaligen Schlachtfeldern erkennt man sogar noch heute die früheren Schützengräben und Granattrichter. Die Befestigungsforts Douaumont und Vaux – einst tödliche Fallen oder uneinnehmbare Stahlbetonklötze, je nach Sichtweise – strahlen eine geradezu schaurige Aura aus. Hier donnerten und heulten damals todbringende Granaten durch die Luft, während heute eine geradezu liebliche – wenn auch bedrückende – Stille herrscht. Hier fand unter dem Decknamen „Das letzte Gericht“ die mörderischte Schlacht an der Westfront zwischen Frankreich und Deutschland statt. Rund um das Ossario oder Beinhaus liegen an die 130.000 Soldaten begraben, auf den ehemaligen Schlachtfeldern erkennt man sogar noch heute die früheren Schützengräben und Granattrichter. Die Befestigungsforts Douaumont und Vaux – einst tödliche Fallen oder uneinnehmbare Stahlbetonklötze, je nach Sichtweise – strahlen eine geradezu schaurige Aura aus. Hier donnerten und heulten damals todbringende Granaten durch die Luft, während heute eine geradezu liebliche – wenn auch bedrückende – Stille herrscht. |

Mangels schöner Kurvenstrecken oder gar Berge in diesem Teil Frankreichs fuhren wir zumeist auf der Route National, einer autobahnähnlichen Bundesstraße ohne Maut Richtung Reims. Hielten dort beim Dom zwecks Besichtigung an. Auch dieser gotische Dom war schon im Mittelalter ein berühmtes und beliebtes Gotteshaus. Zahlreiche Landesfürsten, vor allem die französischen Könige ließen sich hier krönen. Die erste Krönung war übrigens schon im Jahr 816, als Karl der Große hier seinen Sohn Ludwig zum Mitregenten erhob. Mangels schöner Kurvenstrecken oder gar Berge in diesem Teil Frankreichs fuhren wir zumeist auf der Route National, einer autobahnähnlichen Bundesstraße ohne Maut Richtung Reims. Hielten dort beim Dom zwecks Besichtigung an. Auch dieser gotische Dom war schon im Mittelalter ein berühmtes und beliebtes Gotteshaus. Zahlreiche Landesfürsten, vor allem die französischen Könige ließen sich hier krönen. Die erste Krönung war übrigens schon im Jahr 816, als Karl der Große hier seinen Sohn Ludwig zum Mitregenten erhob. |

Etwas später bei Compiegne griffen wir unseren Boliden schon wieder in die Zügel. Die Waldlichtung Rhetondes fanden wir eines Halts wert. Denn hier stand einst der berühmte Salonwagen, in dem 1918 und 1940 jeweils die Waffenstillstands-Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich stattfanden. Das Original wurde angeblich ins Nazi-Deutschland gebracht und gilt seitdem als verschollen. Im nahen Museum findet sich hingegen ein schöner Nachbau. Etwas später bei Compiegne griffen wir unseren Boliden schon wieder in die Zügel. Die Waldlichtung Rhetondes fanden wir eines Halts wert. Denn hier stand einst der berühmte Salonwagen, in dem 1918 und 1940 jeweils die Waffenstillstands-Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich stattfanden. Das Original wurde angeblich ins Nazi-Deutschland gebracht und gilt seitdem als verschollen. Im nahen Museum findet sich hingegen ein schöner Nachbau. |

Über

Lisieux und den mondänen Badeort Deauville kamen wir in die Normandie an die Küste des Ärmelkanals und fuhren in weiterer Folge entlang der Strände des D-Days, wo am 6. Juni 1944 die Invasion der alliierten Streitkräfte begann und schlußendlich zum Ende des 2. Weltkriegs führte. Beinahe in jedem noch so kleinen Ort wurde auf den D-Day und somit auf die Befreiung Frankreichs hingewiesen. Über

Lisieux und den mondänen Badeort Deauville kamen wir in die Normandie an die Küste des Ärmelkanals und fuhren in weiterer Folge entlang der Strände des D-Days, wo am 6. Juni 1944 die Invasion der alliierten Streitkräfte begann und schlußendlich zum Ende des 2. Weltkriegs führte. Beinahe in jedem noch so kleinen Ort wurde auf den D-Day und somit auf die Befreiung Frankreichs hingewiesen.Fast überall stand ein alter englischer oder amerikanischer Panzer, an den Stränden fanden sich noch die Reste der deutschen Bunker.  Besonders auffallend dabei war die Omaha-Beach und hier besonders der Pointe du Hoc, wo die Amerikaner unter hohen Verlusten eine ca. 30 m hohe Steilküste überwinden mussten. Sogar die Granateinschläge rund um die zerstörten deutschen Bunker, die hier Widerstandsnest 62 hießen, waren noch zu erkennen. Und noch heute kann man an derartigen Orten das unvorstellbare Leid und Schicksal so vieler einzelner Soldaten förmlich spüren. Besonders auffallend dabei war die Omaha-Beach und hier besonders der Pointe du Hoc, wo die Amerikaner unter hohen Verlusten eine ca. 30 m hohe Steilküste überwinden mussten. Sogar die Granateinschläge rund um die zerstörten deutschen Bunker, die hier Widerstandsnest 62 hießen, waren noch zu erkennen. Und noch heute kann man an derartigen Orten das unvorstellbare Leid und Schicksal so vieler einzelner Soldaten förmlich spüren. |

Durch

heute lieblich anzusehende und für die Normandie typische Dörfer fuhren wir dann weiter auf die Halbinsel Contentin in den Ort mit dem Namen Cherbourg. Bekannt wurde dieser Ort durch das Missgeschick eines amerikanischen Fallschirmspringers, der mit seinem Fallschirm an einem der Ecktürme des Kirchturms hängen blieb und sich nicht befreien konnte. Dieses Ereignis wurde sogar im oskargekrönten Film „Der längste Tag“ verfilmt. Noch heute erinnert eine Puppe an der Kirchturmspitze an den ungewollten Landepunkt des Fallschirmspringers. Durch

heute lieblich anzusehende und für die Normandie typische Dörfer fuhren wir dann weiter auf die Halbinsel Contentin in den Ort mit dem Namen Cherbourg. Bekannt wurde dieser Ort durch das Missgeschick eines amerikanischen Fallschirmspringers, der mit seinem Fallschirm an einem der Ecktürme des Kirchturms hängen blieb und sich nicht befreien konnte. Dieses Ereignis wurde sogar im oskargekrönten Film „Der längste Tag“ verfilmt. Noch heute erinnert eine Puppe an der Kirchturmspitze an den ungewollten Landepunkt des Fallschirmspringers. |

Von der geschichtsträchtigen Normandie führte uns diese Urlaubsfahrt zu dem Fotomotiv in der Region, zur felsigen Klosterinsel Mont St. Michel. Die inzwischen leider auch nicht mehr angefahren werden darf. Denn das 708 n.Chr. gegründete Benediktiner-Kloster auf der kleinen Insel versandet zusehends, sodass man schon von keiner Insel mehr reden kann. Bei Ebbe ist überhaupt kein Wasser zu sehen, bei Flut kommt es höchstens auf Sichtweite heran. Der französische Staat lässt deshalb nichts unversucht, um die Sehenswürdigkeit wieder zu fluten. Der nahegelegene Fluss Couesnon wird aus diesem Grund in seiner Mündung mit aufwendigen Schleusen reguliert, um das Wasser mit mehr Druck ins Meer fließen zu lassen. Man hofft dadurch, dass das Flusswasser den Sand weiter ins Meer hinaus spült. Doch hier bekamen wir auch etwas von der Ablehnung der Franzosen gegenüber deutschsprechenden Touristen zu spüren. Obwohl uns sämtliche Politiker in den Zeiten eines vereinten Europa das Gegenteil weismachen wollen. Erst als wir uns – leider viel zu spät – als Bewohner von „Autriche“ zu erkennen gaben, schlug diese ablehnende Haltung in Hilfsbereitschaft und Kooperation um. Das ganze begann damit, als wir beschlossen eine Nacht in einem Hotel mitten auf dem Mont St. Michel zu verbringen. Ein freies Appartement war am Vortag schnell per Internet gefunden, die Odyssee begann jedoch bei der Ankunft. Doch hier bekamen wir auch etwas von der Ablehnung der Franzosen gegenüber deutschsprechenden Touristen zu spüren. Obwohl uns sämtliche Politiker in den Zeiten eines vereinten Europa das Gegenteil weismachen wollen. Erst als wir uns – leider viel zu spät – als Bewohner von „Autriche“ zu erkennen gaben, schlug diese ablehnende Haltung in Hilfsbereitschaft und Kooperation um. Das ganze begann damit, als wir beschlossen eine Nacht in einem Hotel mitten auf dem Mont St. Michel zu verbringen. Ein freies Appartement war am Vortag schnell per Internet gefunden, die Odyssee begann jedoch bei der Ankunft.„Free parking“ hatte es im Internet geheißen, doch sämtliche Parkplätze waren per Schranken versperrt. Und zwar so, dass sie auch von einem Motorrad nicht umgangen werden konnten. Schon gar nicht mit Seitenkoffern im Urlaubs-Modus. Zugang wurde nur per Ticket gewährt – und niemand wollte uns verraten, wo es solche Tickets gäbe. Einer der Parkwächter hatte dann doch Erbarmen und öffnete einen Schranken. Verwies uns auf den eigenen Hotel-Shuttle für Hotelgäste und ward wieder verschwunden. Als uns nach einer Stunde Wartezeit noch immer kein Abholdienst geholt hatte, fragten wir diesbezüglich noch einmal nach. „Nein, wir würden nicht abgeholt werden. Wir sollten gefälligst den offiziellen Shuttlebus für alle Inselbesucher nehmen“, hieß es nun. Also schleppten wir unser gesamtes Gepäck zu so einem Bus – der obendrein nicht unmittelbar auf der Insel anhält, sondern auf der Dammstraße etwa 350 Meter davor – und fuhren damit zum Klosterfelsen. Tags darauf beim Aus-checken wurde uns mitgeteilt, dass wir die Ausfahrtsticketts keinesfalls vom Hotel, sondern ausschließlich vom Betreiber des Parkplatzes bekämen. Schließlich wandten wir uns an eine Touristen-Information, wo wir uns – wie gesagt viel zu spät – als Österreicher deklarierten. Plötzlich konnten zig Mitarbeiter Englisch oder gar Deutsch und teilten uns mit, dass wir schon gestern bei der Ankunft hier ein Parktickett lösen hätten sollen, dass es direkt neben der Shuttlebus-Haltestelle einen Gratisparkplatz für Motorräder gäbe und warum wir überhaupt auf den Autoparkplatz gelotst worden seien? Plötzlich war alles ganz easy und mit dem passenden Tickett in der Hand konnten wir Mont St. Michel wieder verlassen. |

| Mittlerweile hatte sich die Anzeige des Thermometers in astronomische Höhen geschraubt und zeigte 38° Grad Celsius an. Wie wir erst nach unserer Reise erfahren sollten, war der Sommer 2017 der heißeste Frankreichs seit 1945. Also war es nur logisch, dass wir in der Nähe eines Meeres – in unserem Fall des Ärmelkanals – blieben. Ein Besuch der Hafenstadt Saint-Malo mit seinem historischen Stadtkern drängte sich förmlich auf. Saint-Malo liegt an der Cote du Emeroude (Smaragd-Küste), das ist die Grenze der Normandie zur Bretagne, an der Mündung des Flusses Rance und wird von drei Seiten vom Wasser umspült. Dort kann man einen der größten Gezeitenunterschiede Europas bestaunen: und zwar bis zu zwölf Meter Differenz zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Drei vorgelagerte Inseln und das Fort National aus dem Jahr 1689 sind bei Niedrigwasser auch zu Fuß erreichbar. Gefürchtet war Saint-Malo im 16. Jahrhundert vor allem bei holländischen und englischen Handelsschiffen, da die Stadt die Heimat wilder Korsaren war, die mit schnellen und wendigen Schiffen auf Beutezug gingen. Bei der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 wurde die Stadt durch Bombardierungen schwer zerstört, da die deutsche Festungskommandantur sich weigerte zu kapitulieren. Aber man bemühte sich anschließend um einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau. |

Trotz der immer größer werdenden Hitze lenkten wir unsere Boliden nun südwärts, also weg vom kühlenden Meer. Denn unser nächstes Ziel war das Tal der Loire, wo es an die 400 Schlösser – großteils aus der Renaissance – entlang des Flusses bzw. seinen Nebenflüssen zu bewundern gibt. Die Loire ist zugleich der größte der zum Atlantik fließenden Ströme Frankreichs. Durch die große Menge an Geschiebe, das der Fluss transportiert, verändert er ständig sein Aussehen, Sandbänke und Flussinseln werden laufend aufgebaut und wieder verlagert und führten dazu, dass wir wohl auch wegen der anhaltenden Hitzewelle zeitweilig nur schmale Rinnsale anstatt eines Flusses erblickten. Wegen der Schönheit des Tales ließ sich der französische Adel seit dem Beginn der Renaissance bevorzugt an der Loire nieder und errichtete prächtige Schlösser. Basierend auf den Grundmauern der Burgen und Festungen aus dem Hundertjährigen Krieg, wo die Loire zeitweise die Grenze zwischen den englisch besetzten Gebieten und dem französischen Kernland bildete. Im Zeitalter der Loire-Könige trug sich hier sogar ein Großteil der französischen Politik zu. Erst nach dem Bau des Schlosses Versailles nahe von Paris zeigte sich dann immer mehr, dass die Loire-Schlösser zu weit abseits in der Provinz lagen und eine große Hofhaltung des Adels zu aufwändig wurde.

Dennoch wurden viele der Schlossanlagen nicht gänzlich verlassen, sondern weiterhin bewohnt und manchmal auch als Jagdschlösser oder Sommerresidenzen weiter genutzt. Wegen der Schönheit des Tales ließ sich der französische Adel seit dem Beginn der Renaissance bevorzugt an der Loire nieder und errichtete prächtige Schlösser. Basierend auf den Grundmauern der Burgen und Festungen aus dem Hundertjährigen Krieg, wo die Loire zeitweise die Grenze zwischen den englisch besetzten Gebieten und dem französischen Kernland bildete. Im Zeitalter der Loire-Könige trug sich hier sogar ein Großteil der französischen Politik zu. Erst nach dem Bau des Schlosses Versailles nahe von Paris zeigte sich dann immer mehr, dass die Loire-Schlösser zu weit abseits in der Provinz lagen und eine große Hofhaltung des Adels zu aufwändig wurde.

Dennoch wurden viele der Schlossanlagen nicht gänzlich verlassen, sondern weiterhin bewohnt und manchmal auch als Jagdschlösser oder Sommerresidenzen weiter genutzt.Wir ließen uns in Brissac-Quincy nahe von Angers nieder und wollten von hier in Tagesfahrten einige dieser Schlösser erkunden. Leider brachten wir erst hier in Erfahrung, dass manche Schlossanlagen nur an bestimmten Tagen geöffnet und somit zugänglich sind. So wurde es auch gleich nichts mit der Besichtigung des Schlosses von Brissac-Quincy, das keine hundert Meter hinter unserer Unterkunft lag. Wir suchten uns also geöffnete Bauwerke in näherer Umgebung für den nächsten Tag aus und fuhren diese im Zuge einer Loirefahrt an. |

Das erste lag in der Stadt Saumur auf einem Felsplateau nahe dem Zusammenfluss der Loire und des Thouet.

Es wurde um 1370 als Festung erbaut und begann nach den Religionskriegen im 17. Jahrhundert zu verfallen. In den folgenden Jahrzehnten diente es der Unterbringung von Kriegsgefangenen, als Kerker und auch als Lager. Erst unter Napoleon wurde der Bau großzügig restauriert.

Heute beherbergt das Schloss mehrere Museen. Saumur ist zugleich eine Stadt mit einer großen Reittradition, die berühmt für ihre Reiter und Reitschulen ist. Das erste lag in der Stadt Saumur auf einem Felsplateau nahe dem Zusammenfluss der Loire und des Thouet.

Es wurde um 1370 als Festung erbaut und begann nach den Religionskriegen im 17. Jahrhundert zu verfallen. In den folgenden Jahrzehnten diente es der Unterbringung von Kriegsgefangenen, als Kerker und auch als Lager. Erst unter Napoleon wurde der Bau großzügig restauriert.

Heute beherbergt das Schloss mehrere Museen. Saumur ist zugleich eine Stadt mit einer großen Reittradition, die berühmt für ihre Reiter und Reitschulen ist. |

| Das nächste Schloss, welches wir anfuhren, war Breze in der gleichnamigen Stadt. Zum Zeitpunkt unserer Besichtigung wurden gerade umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, nachdem das Schloss schon im 16. Jahrhundert stark restauriert worden war. Ganz markant sind die zehn bis zwölf Meter tiefen Gräben rund um das Schloss. Verschiedene Besitzer des Anwesens wie die Familien Dreux, Conde und Colbert gaben dem Bau seine atypischen Mischungen von Stilelementen wie Neugotik, Renaissance und Moderne. |

Zwei der berühmtesten Loireschlösser hingegen lagen außer unserer Reichweite für Tagesfahrten, aber auf dem Weg zu unserem eigentlichen Reisehöhepunkt, der Hauptstadt Paris. Weshalb wir sie einfach in unserer Anfahrtsroute einbauten.

Eines davon hieß Chenonceau und ist auf einer mehrbogigen Brücke über dem Cher gebaut, einem Nebenfluss der Loire. Das Schloss war ein Geschenk König Heinrichs an seine Geliebte. Erst nach dem Tod des Königs erweiterte es seine Witwe durch eine dreistöckige Galerie auf der Brücke. Heute sind im Schloss viele wertvolle Gemälde von Rubens, Tintoretto und anderen alten Meistern ausgestellt.

1914 wurde die Galerie des Schlosses vorübergehend in ein Lazarett umgewandelt, in dem bis zum Ende des Ersten Weltkrieges über 2000 Kriegsversehrte untergebracht wurden. Während des Zweiten Weltkrieges war dieses Schloss für viele Menschen ein Schlupfloch vor der deutschen Besatzungsmacht. Der Haupteingang des Schlosses lag im besetzten Gebiet, eine Nebentür auf der Rückseite aber öffnete sich zur freien Zone hin. Zwei der berühmtesten Loireschlösser hingegen lagen außer unserer Reichweite für Tagesfahrten, aber auf dem Weg zu unserem eigentlichen Reisehöhepunkt, der Hauptstadt Paris. Weshalb wir sie einfach in unserer Anfahrtsroute einbauten.

Eines davon hieß Chenonceau und ist auf einer mehrbogigen Brücke über dem Cher gebaut, einem Nebenfluss der Loire. Das Schloss war ein Geschenk König Heinrichs an seine Geliebte. Erst nach dem Tod des Königs erweiterte es seine Witwe durch eine dreistöckige Galerie auf der Brücke. Heute sind im Schloss viele wertvolle Gemälde von Rubens, Tintoretto und anderen alten Meistern ausgestellt.

1914 wurde die Galerie des Schlosses vorübergehend in ein Lazarett umgewandelt, in dem bis zum Ende des Ersten Weltkrieges über 2000 Kriegsversehrte untergebracht wurden. Während des Zweiten Weltkrieges war dieses Schloss für viele Menschen ein Schlupfloch vor der deutschen Besatzungsmacht. Der Haupteingang des Schlosses lag im besetzten Gebiet, eine Nebentür auf der Rückseite aber öffnete sich zur freien Zone hin. |

Das zweite berühmte Schloss hieß Chambord und ist das wohl berühmteste an der Loire. Es besitzt 440 Zimmer und fast 400 Kamine. Die Fassade ist 156 Meter breit und das reich verzierte Dach ist geschmückt mit einer Vielzahl von Erkern, Türmchen und Schornsteinen.

18.000 Handwerker sollen an diesem Schloss gearbeitet haben. Es gilt als Vorläufer von Versailles, war jedoch stets nur ein Jagdschloss für den Hofstaat.

Noch heute wird es in Frankreich spöttisch „die größte Jagdhütte“ des Landes genannt. Eine Besonderheit ist die möglicherweise von Leonardo da Vinci entworfene doppelläufige Wendeltreppe, die man auf zwei sich nirgends kreuzenden Wegen besteigen kann. Eine Parkanlage mit einer 32 Kilometer langen Mauer umschließt den Schlosspark. 1947 übernahm der französische Staat die im Laufe der Jahrhunderte verfallene Anlage und leitete eine Restaurierung ein, die 30 Jahre lang dauern sollte. Das zweite berühmte Schloss hieß Chambord und ist das wohl berühmteste an der Loire. Es besitzt 440 Zimmer und fast 400 Kamine. Die Fassade ist 156 Meter breit und das reich verzierte Dach ist geschmückt mit einer Vielzahl von Erkern, Türmchen und Schornsteinen.

18.000 Handwerker sollen an diesem Schloss gearbeitet haben. Es gilt als Vorläufer von Versailles, war jedoch stets nur ein Jagdschloss für den Hofstaat.

Noch heute wird es in Frankreich spöttisch „die größte Jagdhütte“ des Landes genannt. Eine Besonderheit ist die möglicherweise von Leonardo da Vinci entworfene doppelläufige Wendeltreppe, die man auf zwei sich nirgends kreuzenden Wegen besteigen kann. Eine Parkanlage mit einer 32 Kilometer langen Mauer umschließt den Schlosspark. 1947 übernahm der französische Staat die im Laufe der Jahrhunderte verfallene Anlage und leitete eine Restaurierung ein, die 30 Jahre lang dauern sollte. |

| Und dann näherten wir uns der knapp 4 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt. Konnten dies auch ohne ein einziges Hinweisschild beinahe spüren. Denn einerseits wurde das Verkehrsaufkommen immer höher und andererseits nahm das Tempo spürbar ab. Wir hatten das Pech ausgerechnet in der Pariser Rush-Hour in die Stadt zu kommen. Es war, als würden wir alle wie von einem gigantischen Strudel angezogen werden. Der uns obendrein wie ein Magnet festhielt. Und dann ging es in diesen Moloch hinein, in ein Inferno aus 6-spurigen Stadtautobahnen, auf denen alles rings um uns stillstand oder sich nur im Schritttempo vorwärts bewegte. Einzig die Roller und Motorräder wieselten zickzack mit haarsträubenden Manövern durch die Autokolonnen, garniert von ohrenbetäubendem Auspuff-Sound. Jeder deutsche oder österreichische Verkehrspolizist würde diesen Lärm keine 30 Minuten überleben und den Verkehrsinfarkt sterben. Dank moderner Navigationstechnik führte uns das GPS trotz immer heißer werdender Motoren und ebensolcher Lufttemperatur sowohl über überfüllte Stadtautobahnen als auch durch die engsten Gassen bis vor die Tore des Hotels. Hier blieben die Maschinen vorerst für drei Tage stehen, denn die Stadt wollten wir zu Fuß, per Bus oder per Metro erkunden. Allerdings wurde uns doch etwas mulmig, als wir all die dicken Ketten bemerkten, mit denen die Pariser ihre Zweiräder sicherten. Doch die Ängste waren unbegründet. Das Hotel hatte einen Garagenstellplatz für uns. |

Zu allererst besorgten wir uns einen Stadtplan mit inkludiertem Streckennetz der öffentlichen Verkehrsmittel und fuhren dann mit der Metro (so wird hier die U-Bahn genannt) ins Zentrum der Metropole. Denn die Hauptstadt Paris ist nicht einfach Frankreich. Paris ist einmalig, ein Erlebnis für sich. Große Künstler schwärmen davon genauso wie Modeschöpfer oder die riesige Schar der namenlosen Besucher aus aller Welt.  Das Zentrum liegt rund um die Seine-Insel Ile de la Cite, auf der sich die gotische Kirche Notre Dame befindet.

Einst Schauplatz zahlreicher Bestattungen von Herrschern oder Hochadeligen, vor allem aber der Krönung von Napoleon Bonaparte zum Kaiser. Besonders bekannt wurde sie jedoch in der Neuzeit durch den Film „Der Glöckner von Notre Dame“ nach einem Roman von Victor Hugo, wo der fürchterlich entstellte Quasimodo der Zigeunerin Esmeralda kirchliches Asyl gewährt und sie mit allen Mitteln vor der Hinrichtung retten will. Wir hingegen stiegen am Champs d´Ellisseé in einen der oben offenen Doppelstockbusse, welche die meisten der Sehenswürdigkeiten anfahren. Die mehr als 70 m breite und zwei Kilometer lange Prachtstraße Champs d´Ellisseé und der unmittelbar angrenzende 50 m hohe Arc de Triomphe wurden von Napoleon Bonaparte zu Ehren seiner siegreichen Truppen in Auftrag gegeben, er selber konnte jedoch nur mehr im Sarg durch den Triumphbogen auf dem Weg zum nahegelegenen Invalidendom – seiner letzten Ruhestätte – getragen werden. Das Zentrum liegt rund um die Seine-Insel Ile de la Cite, auf der sich die gotische Kirche Notre Dame befindet.

Einst Schauplatz zahlreicher Bestattungen von Herrschern oder Hochadeligen, vor allem aber der Krönung von Napoleon Bonaparte zum Kaiser. Besonders bekannt wurde sie jedoch in der Neuzeit durch den Film „Der Glöckner von Notre Dame“ nach einem Roman von Victor Hugo, wo der fürchterlich entstellte Quasimodo der Zigeunerin Esmeralda kirchliches Asyl gewährt und sie mit allen Mitteln vor der Hinrichtung retten will. Wir hingegen stiegen am Champs d´Ellisseé in einen der oben offenen Doppelstockbusse, welche die meisten der Sehenswürdigkeiten anfahren. Die mehr als 70 m breite und zwei Kilometer lange Prachtstraße Champs d´Ellisseé und der unmittelbar angrenzende 50 m hohe Arc de Triomphe wurden von Napoleon Bonaparte zu Ehren seiner siegreichen Truppen in Auftrag gegeben, er selber konnte jedoch nur mehr im Sarg durch den Triumphbogen auf dem Weg zum nahegelegenen Invalidendom – seiner letzten Ruhestätte – getragen werden.Da man diesem Bus willkürlich zu- und aussteigen kann, entschlossen wir uns jeweils kurzfristig, welche der Sehenswürdigkeiten wir uns näher ansehen wollten. Dazu gehörte natürlich der in drei Jahren bis 1889 anläßlich des 100. Jubiläums der Revolution erbaute 327 m hohe Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Eigentlich sollte er schon 1909 wieder abgerissen werden, doch die einheimische Bevölkerung widersetzte sich den Stadtpolitikern und deshalb können sich noch heute hunderttausende Besucher daran ergötzen. |

Weiteren interessanten Sehenswürdigkeiten wie dem Place de la Concorde, der alten Oper, dem Ellisseé-Palast oder den zahlreichen Museen widmeten wir nur kurze Stippvisiten, da eine ausgedehntere Besichtigung unseren Zeitrahmen gesprengt hätte. Doch die dem byzanthinischen Dom Hagia Sophia gleichende Kirche Sacre Ceur und das angrenzende Künstlerviertel Montmatre standen wieder auf unserem Programm. Allerdings kosteten dort auf dem Place du Tetre zwei Flaschen Mineralwasser und eine Tasse Kaffee sagenhafte 17,– Euro!! Doch die dem byzanthinischen Dom Hagia Sophia gleichende Kirche Sacre Ceur und das angrenzende Künstlerviertel Montmatre standen wieder auf unserem Programm. Allerdings kosteten dort auf dem Place du Tetre zwei Flaschen Mineralwasser und eine Tasse Kaffee sagenhafte 17,– Euro!!Dabei fristet der eigentliche Star dieser Gegend gleich neben Sacre Ceur und dem Künstlerzentrum ein Schattendasein. Das älteste christliche Gotteshaus von Paris, der 1147 geweihte Tempel St.-Pierre verschwindet geradezu neben dem weithin sichtbaren, weißen Dom. |

Ein weiterer Höhepunkt unseres Paris-Besuches war am zweiten Besuchstag der Besuch des Invalidendoms, seines Zeichens die letzte Ruhestätte von Napoleon Bonaparte.  Welcher in einem rund fünf Meter hohen Sarkophag aufbewahrt wird. Allerdings übertreiben die Franzosen meines Erachtens mit dem Kult um ihren berühmten Feldherrn und Kaiser phänomenal. Immerhin stürzte er Europa in einen jahrzehntelang andauernden Krieg. Aber dass noch heute Besucher des vor fast 200 Jahren verstorbenen Mannes mit Papp-Nachbauten seines markanten Hutes durch den Dom laufen oder Soldaten von der naheliegenden Militärschule vor seinem Sarg aufsalutieren bzw. sich vorm Sarkophag verneigen, entzog sich unserem Verständnis komplett. Welcher in einem rund fünf Meter hohen Sarkophag aufbewahrt wird. Allerdings übertreiben die Franzosen meines Erachtens mit dem Kult um ihren berühmten Feldherrn und Kaiser phänomenal. Immerhin stürzte er Europa in einen jahrzehntelang andauernden Krieg. Aber dass noch heute Besucher des vor fast 200 Jahren verstorbenen Mannes mit Papp-Nachbauten seines markanten Hutes durch den Dom laufen oder Soldaten von der naheliegenden Militärschule vor seinem Sarg aufsalutieren bzw. sich vorm Sarkophag verneigen, entzog sich unserem Verständnis komplett. |

Der krönender Abschluss unseres Paris-Besuchs sollte schließlich das 1682 erbaute Schloß Versailles sein, das bis zur Revolution 1789 Regierungssitz und politisches Zentrum Frankreichs war. Dieses 580 m lange Schloss ist umgeben von einer riesigen Parkanlage, alleine der See Grand Canal ist 1,6 km lang. Wie bereits gewohnt, war beim Schloss touristisch der Bär los, regelrechte Menschentrauben warteten auf den Einlass zum Spiegelsaal. Bzw. schoben sich bei brütender Hitze durch die Parkanlagen. Der krönender Abschluss unseres Paris-Besuchs sollte schließlich das 1682 erbaute Schloß Versailles sein, das bis zur Revolution 1789 Regierungssitz und politisches Zentrum Frankreichs war. Dieses 580 m lange Schloss ist umgeben von einer riesigen Parkanlage, alleine der See Grand Canal ist 1,6 km lang. Wie bereits gewohnt, war beim Schloss touristisch der Bär los, regelrechte Menschentrauben warteten auf den Einlass zum Spiegelsaal. Bzw. schoben sich bei brütender Hitze durch die Parkanlagen.Gewarnt durch das immense Verkehrsaufkommen bei unserer Ankunft in Paris wählten wir bei unserer Abfahrt dann die frühen Morgenstunden. Und hatten richtig entschieden. Bei nur relativ geringem Verkehrsaufkommen verließen wir die Metropole, ließen sie rasch hinter uns und machten uns auf die Heimreise. |

Langsam

begannen sich am Horizont die Ausläufer der Vogesen vor uns aufzubauen und kurz darauf überquerten wir bei Straßbourg mit dem Rhein die Grenze nach Deutschland. Und waren von einer Sekunde auf die andere im Land der selbsternannten Verkehrs-Sheriffs und Möchtegern-Schuhmachers. Den Raum zum Vordermann eng machen, dicht auffahren und Motorräder schneiden. Genau das Gegenteil zu den lockeren Franzosen, die freundlich Platz machen und locker hinterm Steuer sitzen. Auf dem Weg durch den Schwarzwald hatten wir das Gefühl, dass alle mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs seien. „Ich komme nicht schneller voran, weil alles staut. Also darfst du auf deinem Motorrad hier auch nicht vorbei“. „Ich fahre hier trotz erlaubten 100 km/h nur 80, also musst du auch 80 fahren, weshalb ich mich jetzt bei starkem Gegenverkehr hart an der Mittellinie fortbewege“. Vorbei war es mit dem Charme der mitdenkenden Verkehrsteilnehmer, hier herrschte Krieg! Und ich wurde den Verdacht nicht los, dass sich in diesem Land viele wie ein Herrscher der Straße fühlten. Langsam

begannen sich am Horizont die Ausläufer der Vogesen vor uns aufzubauen und kurz darauf überquerten wir bei Straßbourg mit dem Rhein die Grenze nach Deutschland. Und waren von einer Sekunde auf die andere im Land der selbsternannten Verkehrs-Sheriffs und Möchtegern-Schuhmachers. Den Raum zum Vordermann eng machen, dicht auffahren und Motorräder schneiden. Genau das Gegenteil zu den lockeren Franzosen, die freundlich Platz machen und locker hinterm Steuer sitzen. Auf dem Weg durch den Schwarzwald hatten wir das Gefühl, dass alle mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs seien. „Ich komme nicht schneller voran, weil alles staut. Also darfst du auf deinem Motorrad hier auch nicht vorbei“. „Ich fahre hier trotz erlaubten 100 km/h nur 80, also musst du auch 80 fahren, weshalb ich mich jetzt bei starkem Gegenverkehr hart an der Mittellinie fortbewege“. Vorbei war es mit dem Charme der mitdenkenden Verkehrsteilnehmer, hier herrschte Krieg! Und ich wurde den Verdacht nicht los, dass sich in diesem Land viele wie ein Herrscher der Straße fühlten. |

| Dennoch. Trotz Wochenende und Ausflugsverkehr kamen wir recht rasch an die österreichische Grenze und somit zurück in unsere Heimat. Kurven haben wir während dieser Reise leider nicht viele gesehen. Aber viele historische und kulturelle Highlights. So gesehen war es die Reise allemal doch wert gefahren zu werden. Auch wenn sich die Franzosen selbst als „Grand Nation“ bezeichnen, echte Europäer sind sie beileibe noch lange nicht. |

| © Peter Winklmair |

| REISEINFORMATIONEN |

| Streckenführung: |

| 1. Tag: Salzburg-Irschenberg-Bad Tölz-Kaufbeuren-Göppingen-Stuttgart-Pforzheim-Karlsruhe- Bad Bergzabern (615 km) 2. Tag: Bad Bergzabern-Pirmasens-Ramstein-Saarbrücken-Metz-Verdun (285 km) 3. Tag: Verdun-Reims-Compiegne-Rouen-Deauville-Lisieux (550 km) 4. Tag: Lisieux-Normandie-Saint Lo-Mont St. Michel (400 km) 5. Tag: Mont St. Michel-Saint Malo-Rennes-Angers-Brissac/Quincy (400 km) 6. Tag: Tagesausflug nach Saumur und Breze (105 km) 7. Tag: Brissac/Quincy-Chenonceaux-Chambord-Orleans-Paris (400 km) 8. Tag: Besichtigung von Paris 9. Tag: Besichtigung von Paris 10. Tag: Paris-Sezanne-St. Dizier-Luneville-Straßbourg-Ohlsdorf (520 km) 11. Tag: Ohlsdorf-Wolfach-Herb-Ulm-München-Salzburg (535 km) |

| Allgemeines: |

| Frankreich ist mit 544.000 m2 das größte

Land Europas, bezeichnet sich deshalb zu Recht als Grande Nation.

Allerdings leben "nur" 60 Millionen Menschen im Land, weshalb

es auch sprachlich in der EU nicht den Vortritt bekommt. Nach wie vor ist der Diebstahl im gesamten Land ein Problem. Grundsätzlich wird geraten, Fahrzeuge generell niemals unversperrt zurück zu lassen und keine Wertsachen darin aufbewahren. Das selbe gilt für Motorräder. Am besten mit zusätzlichen Diebstahlsicherungen (Ketten, Bremsscheibenschlösser) und nie ohne unversperrbares Gepäck abstellen. |

| Reisezeit: |

| Von Frühling bis Herbst, weil im Norden und Westen gemäßigtes maritimes Klima mit wenig ausgeprägten Jahreszeiten herrscht. Im Süden (Provence, Mittelmeerküste) hingegen herrschen lange heiße Sommer und vor allem in den Seealpen und Pyrenäen kurze, extrem kalte Winter vor. Vor klimatischen Kapriolen ist man allerdings im ganzen Land nie sicher. So wie wir, als wir im Juli den heißesten Sommer seit 1945 erlebten. Das Quecksilber kletterte im Loiretal einmal sogar auf 39° Grad. |

| Formalitäten: |

| In Zeiten der EU gibt es gottseidank keine Grenzformalitäten mehr. |

| Währung: |

| Nahezu in ganz Europa bereits der Euro. |

| Verkehrshinweise: |

| Frankreich: Geschwindigkeit innerorts 50 km/h, auf Landstraßen 90 km/h, auf der Route National 110 km/ und auf Autobahnen 130 km/h. Die Franzosen nehmen es mit der Überwachung mittlerweile recht genau.

Die uns nachgesandten Radarstrafen sprechen eine eindeutige Sprache. Deutschland: Geschwindigkeit innerorts 50 km/h, auf Landstraßen 100 km/h und auf Autobahnen sofern nicht anders angegeben ohne Beschränkung. Helmpflicht besteht in beiden unseren bereisten Ländern, genauso wie das Abblendlicht am Tage in allen Ländern eingeschaltet sein muss. In Frankreich zahlt man an Mautstationen je nach Kilometerleistung, allerdings gibt es die fast parallel verlaufenden autobahnähnlichen Nationalstraßen ohne Bemautung. |

| Kulinarisches: |

| Gerade Frankreich ist für seine Küche weltbekannt.

Ein alter Spruch behauptet: Ein Europäer hat in der selben Zeit

schon gegessen, in der ein Franzose überlegt, welche Speise er

in wie vielen Gängen zu sich nimmt. Die berühmteste Spezialität Frankreichs ist die Bouillabaisse, eine Fischsuppe, die die drei Fischarten Rascasse (Drachenkopf), Grondin (Knurrhahn) und Congre (Seeaal) enthalten muß. Eine weitere Spezialität ist die Aioli, eine mit Knoblauch abgeschmeckte Mayonaise. Natütlich diverse Mittelmeerfische oder der Zwiebelkuchen Pissaladiera. Groß ist die Auswahl der Weine, vor allem des hauptsächlich in den Seealpen angebauten Rosé. Da Weine besser zur französischen Küche passen, sollte man ruhig die verschiedenen Sorten probieren, zudem ist hier der Wein billiger als das uns geläufige Bier. |

| Treibstoffversorgung: |

| Ist problemlos und flächendeckend gesichert, es kann jedoch vorkommen, dass in den Mittagsstunden die Tankstellen in kleinen Orten geschlossen haben. Preise für Super bleifrei: 1,45 (Stand 7/2017). |

| Geschichtliches: |

| Bereits die Römer hatten in den Galliern erbitterte Feinde und Julius Caesar besetzte das ganze Land (. . . nur ein kleines gallisches Dorf hoch oben im Norden . . .). Als um 750 die Karolinger herrschten, wird das Reich der Franken – wie es damals genannt wurde – erstmals zur stärksten Macht in Europa. Diese Stärke hielt über die Gotik an bis zum hundertjährigen Krieg um 1337, wurde während den Religionskriegen um 1580 aber immer schwächer. Erst unter Ludwig XIV. dem Sonnenkönig wurde Frankreich wieder zur Großmacht, die französische Sprache zur Elitesprache an Europas Herrscherhöfen. Von 1789 bis 1792 erschütterte die Revolution das Land, ehe Napoleon Bonaparte die Landesgrenzen bis nach Rußland, an den Balkan und bis Ägypten ausdehnte. Obwohl Frankreich seit der Revolution demokratische regiert wurde, schafften es bis 1870 gewählte Staatspräsidenten immer wieder, sich zum Kaiser ausrufen zu lassen (Napoleon III.). 1870 im deutsch-französischen Krieg verlor man Elsaß-Lothringen an das Deutsche Kaiserreich, was einen Konflikt herauf beschwor, der bis in die Zeiten der EU dauerte. Denn nach dem 1. Weltkrieg kam dieser Landstrich zurück an Frankreich, um im 2. Weltkrieg wieder von Deutschland anektiert zu werden. Erst durch die Grenzöffnungen in der Europäischen Union beruhigte sich die Situation für die großteils deutschsprachigen Elsässer. Besonders stolz sind die Franzosen auf die Tatsache, dass der Sturz des Nazi-Regimes im 2. Weltkrieg durch die Landung der Alliierten an "ihrer" Küste in der Normandie ihren Ursprung nahm. Ende der 50er Jahre verlor Frankreich nach einer schweren Niederlage im Koreakrieg endgültig seine Position als Weltmacht und gleichzeitig auch viele seiner ehemaligen Kolonialstaaten wie Algerien, Tunesien oder Marokko durch deren Unabhängigkeitserklärung. |

| Nachweise: |

| Karten: Frankreich Hertz Roadmap 1:700.000, ADAC France 1:350.000, Falk Straßenatlas Deutschland 1:300.000 und Falk Straßenatlas Österreich 1:300.000. DuMont Reiseführer Frankreich/Paris/Normandie. Der Erste Weltkrieg (Janusz Piekalkiewicz), Der Zweite Weltkrieg (Verlag Kaiser), Die Weltkriege im 20. Jahrhundert – Wahrheit und Lüge (Brigitte Hamann), Verdun - Das Große Gericht (Paul Ettighofer). |

| © Peter Winklmair |